バドミントンクラブ・サークルの活動時に、参加者から集める参加費用の決め方に悩んでいませんか?

金額が高くてメンバー募集に不安があったり、赤字のリスクが心配だったりすることはありませんか?

この記事では、活動ごとに適切な参加費を設定する方法をご紹介します。

前提の条件

1回の活動毎に参加費を回収

この記事では、「1回の活動ごとに参加費を回収する」方法をご紹介します。たとえば「1回500円」と設定し、月額や年額の費用は回収しないという方式です。

赤字になることを避ける

参加費で利益を得るかどうかは運営者の方針次第ですが、赤字経営は避けましょう。

どんなに献身的な運営者でも、手出しが発生するとモチベーションが低下し、メンバーにも不利益が生じます。

ゲームはダブルスとする

多くの社会人バドミントンクラブ・サークルで採用しているダブルスでの活動を前提とします。

参加費の決め方

まず1回の活動に必要な費用を確認しましょう

シャトル代と体育館代

有償のコーチがいる場合など、追加の費用が発生することもありますが、ほとんどのクラブ・サークルでは、以下の2つが主な活動費用となります:

- シャトル代

- 体育館代

「活動費用=シャトル代+体育館代」

ここまではとてもシンプルです。

シャトル代は変動します。

体育館代は事前に決まっているため、固定費です。

一方で、シャトルは使用される数量で金額が変わります。

シャトル代の算出方法

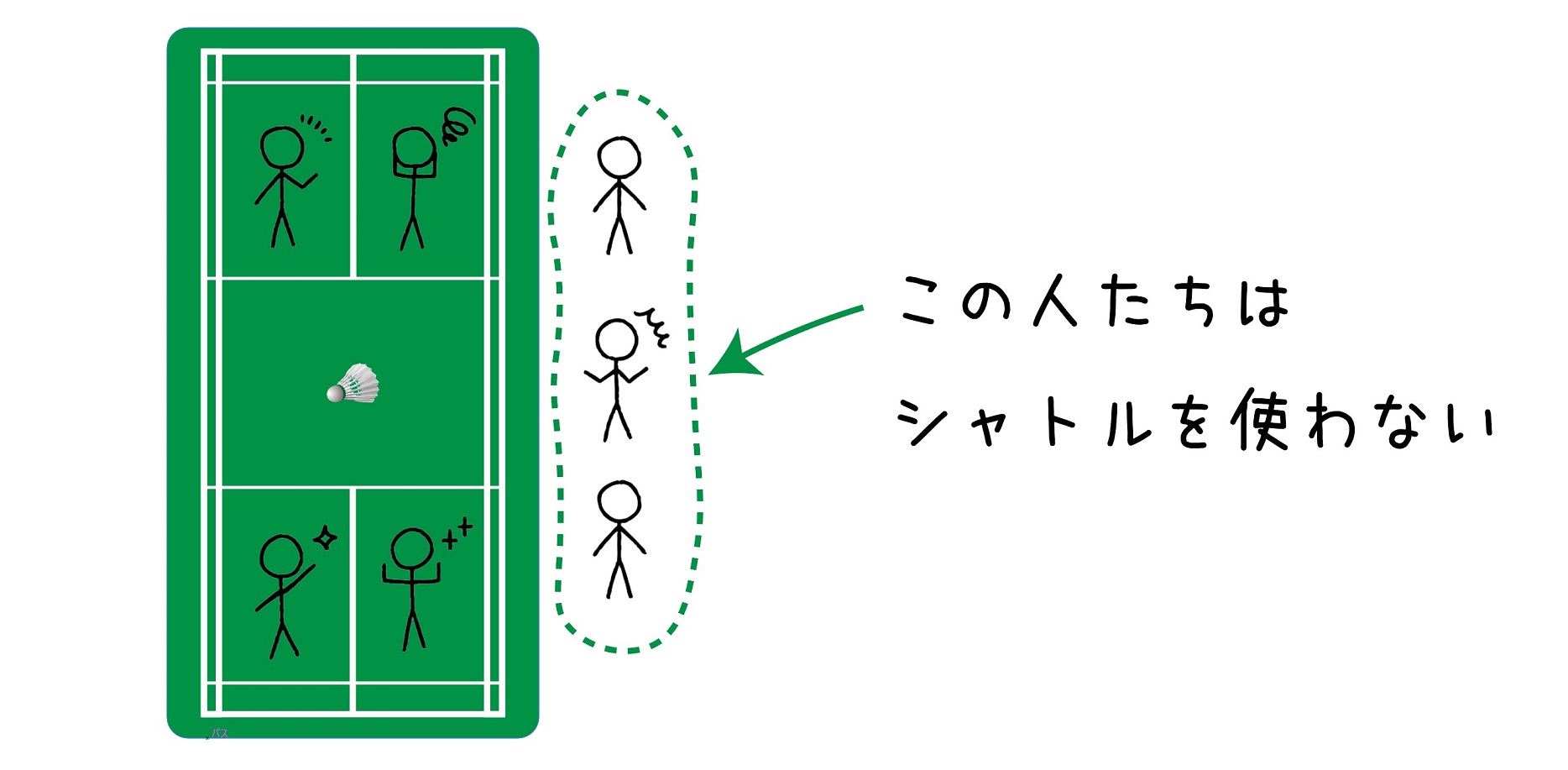

シャトルの使用数は参加人数に比例しません。コート数に比例します。

なんとなく参加者が増えると比例して使用するシャトルが増えそうですが、どうでしょうか?

以下、ダブルスの場合の例です。

- 参加者が4人の場合、ダブルスができるのは1コートです。使われるシャトルは1つです。

- 参加者が7人の場合、ダブルスができるのは1コートです。使われるシャトルは1つです。

- 参加者が8人の場合、ダブルスができるのは2コートです。使われるシャトルは2つです。

参加者が「4人のとき」と「7人のとき」、使われるシャトルの数は同じです。

8人になると使われるシャトルの数が変わります。

シャトルの使用数は「使用コート数に比例」します。

参加人数ではありません。

シャトル1つを消費する時間

シャトルは消耗品ですので、1回の活動の中で交換が発生します。

したがって、ゲームでシャトル1つを消費する「時間」を考慮する必要があります。

シャトルの消費時間は、厳密に言えば「季節」「標高」「プレイスタイル」で変化します。

筆者のクラブでは、YONEX AEROSENSA500(旧STANDARD)を利用したとき、

だいたい20分~30分でシャトルが1つ消費されていきます。

今回の例では、

YONEX AEROSENSA500を利用し

25分で1つシャトルを消費する

とします。

また、

1回の活動で

ダブルスを行う時間は2時間

とします。

基礎打ちは、消費スピードが2倍!

コートに4人入り、2人1組で打ち合う基礎打ちでは、シャトルの消耗が2倍です。

そのため、基礎打ち用のシャトルには工夫を凝らし、新品のシャトルを節約することをお勧めします。

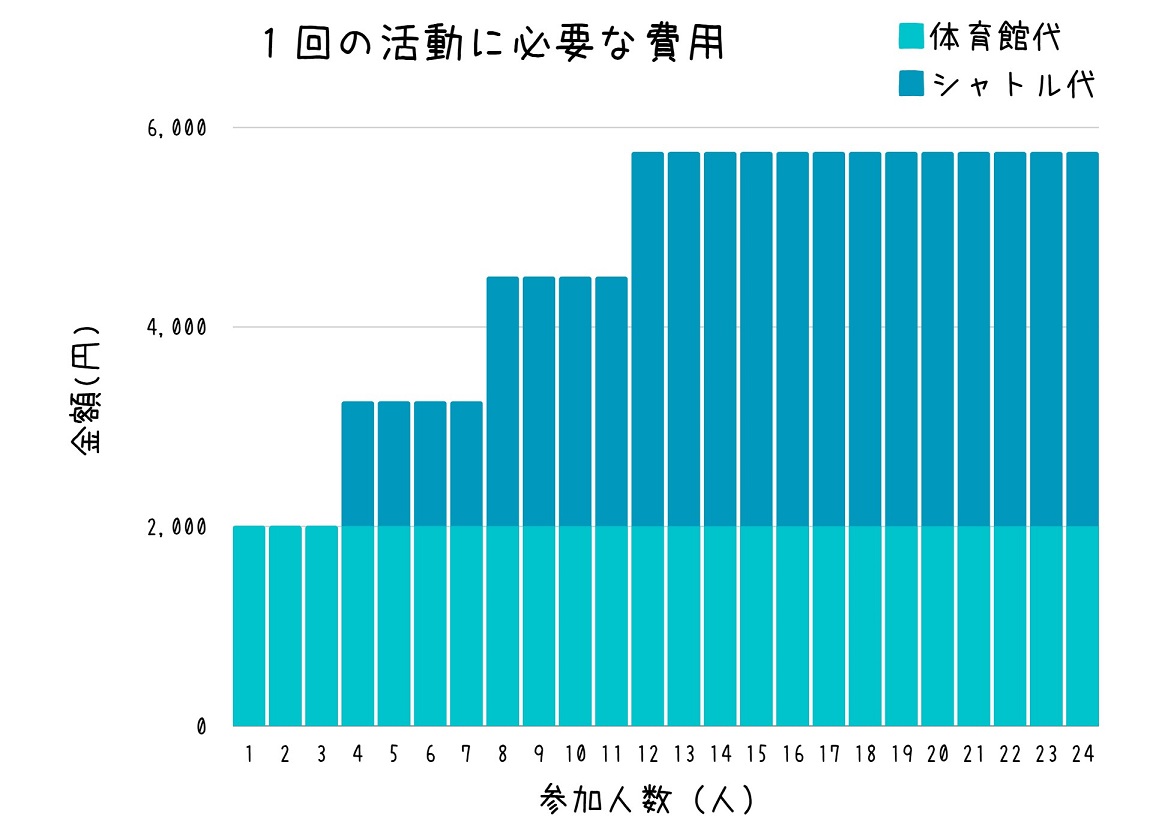

参加者数ごとに必要な費用をグラフにします

- 3コートの体育館

- 体育館の費用は¥2,000

- シャトルはAEROSENSA500で1ダース¥3,000

- 1つのシャトルの消費時間は25分

- ダブルスの時間は120分(※準備・片付け・インターバル・基礎打ちは別途、活動総時間は3時間を想定)

以上の定義で、参加人数ごとの活動費用を棒グラフとします。

これで1回の活動の費用が計算できました。

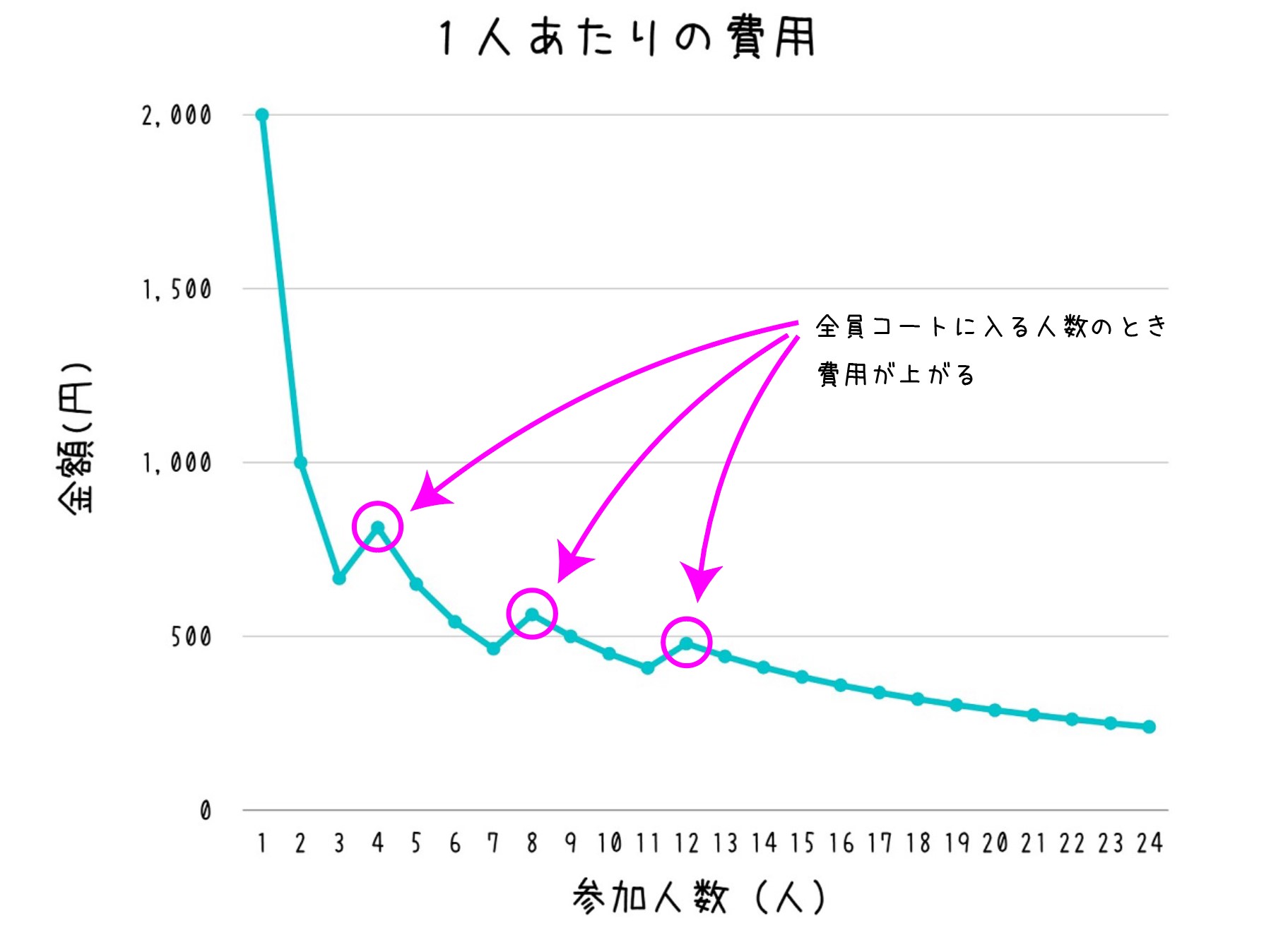

活動費用を「参加人数」で割り算します

活動費用を「参加人数」で割り算して、折れ線グラフにすると以下のようになります。

小人数の場合は、費用が非常に高くなりますが、

そもそも3人以下ではダブルスのゲームができませんので、無視します。

グラフを確認すると、特定の傾向が見えてきます。

参加者全員がコートに入れる「4人、8人、12人」の場合、一時的に費用が上がることがわかります。

最後に必須参加人数を決めましょう

参加費を決めると同時に、

赤字経営にならないように、「赤字になる人数の場合には練習を開催しない」=「一定の参加人数以上で開催する」という必須参加人数を決める必要があります。

ターゲットにしやすいのは、費用が一時的に上がる「4人、8人、12人」です。

なぜならば、その人数以降、人数が増えても参加費用が逆転することがないからです。

上記より、3案が提案できます。

案①必須参加人数4人 参加費900円

人数が少なくても赤字にならず、活動中止の可能性を最小限に抑えたい場合は、この案を選択します。

案②必須参加人数8人 参加費600円

必須参加人数を抑えつつ、案①より参加費を低く設定したい場合に適しています。

案③必須参加人数12人 参加費500円

必須参加人数を増やすことで、参加費をさらに下げることができます。

としかず

としかず多くのクラブで500円/3時間という価格設定が多かったのも裏付けられましたね。

もう少し深く考えてみる[参考]

掛かっている費用は他にもある

純粋な活動費用は前述のとおりです。

しかしこの活動の裏には、以下のような費用もかかっています:

- 主催者の会場までの交通費

- 主催者の飲料代

- 活動準備費用(人件費を含む)

さらに、運営自体にかかる費用として:

- WEBサイトなどの広告費

- 通信費

なども掛かっている可能性もあります。

従来、多くのクラブではこれらの費用を参加費に含めず、運営者が自分の懐を大きく見せたり、ボランティア感を主張してメンバーの感謝を得るケースが多く見られました。また、「安くしないとメンバーが集まらない」と考える方も多かったでしょう。

しかし、利益でもない必要経費すらメンバーに請求できないのは、とてもかっこ悪いことです。

急にギア入って、厳しくなるんよー

誰かが言わないと!

案① 900円、案② 600円のような価格設定を採用して参加人数を増やし、必要経費をカバーするのも一つの方法です。

自分が提供しているコミュニティというサービスにもっと自信を持ちましょう。

適正価格が大事です。

日本人には、努力して安く提供することに美徳を感じる文化があるかもしれません。

しかし、運営者の負担が増し続けられなくなってしまっては、結果として誰も得をしません。

つらい低価格よりも、適正価格の方が多くの人の為になる。

このポイントは、きちんと押さえておきましょう。

最後に

これからバドミントンクラブ・サークルをはじめる方へ

活動の参加費を決めるのも、意外と複雑で奥が深いです。

一つ一つ納得して決めていくことで、チームメイトに自信を持って接することができ、より良い案を出すこともできます。そうしたプロセスも楽しみながら、運営を行っていきましょう!